160年以上、代々住み継がれてきた家が区画整理の憂き目に。

構造材や建具、思い出の小物の数々まで受け継いだ新築住宅にしよう、そんな想いの詰まったプロジェクトになりました。

構造材や建具、思い出の小物の数々まで受け継いだ新築住宅にしよう、そんな想いの詰まったプロジェクトになりました。

手ごわしで解体。イベントも行いました。

居間のケヤキの帯戸は大きく反っていて、そのままでは使えない状態でしたが、

一枚板はとても美しい黒い光沢を放っていました。

天井の梁もケヤキ。せいが45cm、長さがなんと7mの一本ものという、

そんな材を今買おうと思ったらいくら出せば手に入るのか、

そもそも手に入るのかすらわからないような材に目が奪われました。

重機で解体すると貴重な材もすべて壊されてしまうのですが、

手ごわしで全て行うとコストがかかりすぎてしまうため、

解体業者さんにお願いして重機+手ごわしの併用で進めることができました。

一枚板はとても美しい黒い光沢を放っていました。

天井の梁もケヤキ。せいが45cm、長さがなんと7mの一本ものという、

そんな材を今買おうと思ったらいくら出せば手に入るのか、

そもそも手に入るのかすらわからないような材に目が奪われました。

重機で解体すると貴重な材もすべて壊されてしまうのですが、

手ごわしで全て行うとコストがかかりすぎてしまうため、

解体業者さんにお願いして重機+手ごわしの併用で進めることができました。

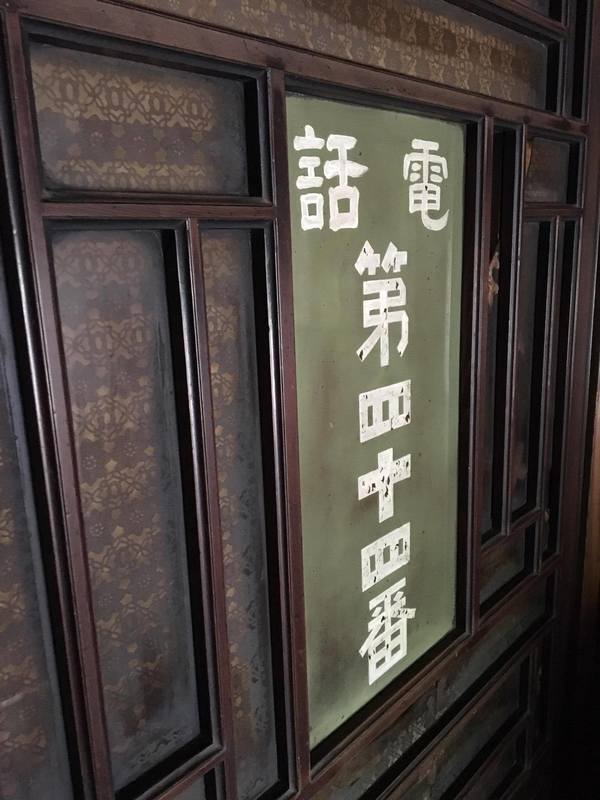

建具のガラス模様は、新築当時に海外から日本へ入ってきていたデザインだろうか、

と建具屋さんと会話になりました。

状態もよく現役で使われていました。

建具類など内装材は大工で取り外しましたが、

職人だけでなく色んな人に解体前の姿と、江戸からの歴史を見てもらおうと

解体イベントを行ったりもしました。

と建具屋さんと会話になりました。

状態もよく現役で使われていました。

建具類など内装材は大工で取り外しましたが、

職人だけでなく色んな人に解体前の姿と、江戸からの歴史を見てもらおうと

解体イベントを行ったりもしました。

古材の再、再加工

そうして出てきた古材を再加工しましたが、

160年前の時点で既に「再利用」された材だったので、どれだけ古いものなのかは分かりません。

それが、見てくださいこの断面の美。

2世紀の時間を経た後で切ってみたら、まるで数年前まで地面に生えてたかのような表情を見せる。

木はすごいと前から思ってますが、

これ見たら、それは信仰の対象になるなあと納得しました。この時間軸を無視する感覚、人間じゃ作れません。

でもそれを繋ぐのは職人の技術の存在が前提ですがね。。。

2世紀の後まで鑑賞に値する住宅に、こいつを仕立て上げなければな、と若干文化的な使命感を感じました。

160年前の時点で既に「再利用」された材だったので、どれだけ古いものなのかは分かりません。

それが、見てくださいこの断面の美。

2世紀の時間を経た後で切ってみたら、まるで数年前まで地面に生えてたかのような表情を見せる。

木はすごいと前から思ってますが、

これ見たら、それは信仰の対象になるなあと納得しました。この時間軸を無視する感覚、人間じゃ作れません。

でもそれを繋ぐのは職人の技術の存在が前提ですがね。。。

2世紀の後まで鑑賞に値する住宅に、こいつを仕立て上げなければな、と若干文化的な使命感を感じました。

曲者だったのが、元々は玄関土間の天井部分に

使われていた松の梁。とても捻れていました。

削って修正することもできず、ねじれ、曲がったまま、

新しい家に組み込まなければなりません。

在来工法と言われている京呂組みでは、

桁に梁が「アリ落とし」で組まれますが、

我々が用いる渡り腮(あご)は、

桁の上に梁が乗るので、桁と梁の接地面が少なく、

ねじれた材でも無理なく使えました。

梁を継ぐ際、通常は追掛大栓か金輪継ぎを用いますが、

ねじれた材を継ぐには無理があり、車知(しゃち)締め、込み栓打ちでおさめました。

ねじれ、曲がっている材に墨が打てない、削れないという中で、四苦八苦の仕事でしたが、

何とかうまくまとまりホッとしました。

使われていた松の梁。とても捻れていました。

削って修正することもできず、ねじれ、曲がったまま、

新しい家に組み込まなければなりません。

在来工法と言われている京呂組みでは、

桁に梁が「アリ落とし」で組まれますが、

我々が用いる渡り腮(あご)は、

桁の上に梁が乗るので、桁と梁の接地面が少なく、

ねじれた材でも無理なく使えました。

梁を継ぐ際、通常は追掛大栓か金輪継ぎを用いますが、

ねじれた材を継ぐには無理があり、車知(しゃち)締め、込み栓打ちでおさめました。

ねじれ、曲がっている材に墨が打てない、削れないという中で、四苦八苦の仕事でしたが、

何とかうまくまとまりホッとしました。

古材の利用と聞くと特別な感じがしますが、

実は以前の日本では当然のことだった、、、ということを

解体して出て来た部材が教えてくれました。

1970年代頃まで、少なくとも関東には、古木屋(ふるきや)という職業が広く存在していたと

聞いたことがあります。

古木屋とは、家に使われていた材を買い取り、売る仕事。

資源の少ない時代、かつての日本の住宅にとって、

建築材のリユースは当たり前に行われていたということでしょう。

今回、我々が手作業で解体した江戸末期のお宅からは、

その時点でリユースされている材が至る所にありました(どれだけ昔の材?)。

昔から使われてきた材を受け取って家を建てたら、それを次の世代の資源として引き渡す。

まるで資源と歴史のリレーのように。そんな社会に生きていたら、

誰でも自然とモノを大事にしてしまうだろうな。。。そんなことを考えています。

実は以前の日本では当然のことだった、、、ということを

解体して出て来た部材が教えてくれました。

1970年代頃まで、少なくとも関東には、古木屋(ふるきや)という職業が広く存在していたと

聞いたことがあります。

古木屋とは、家に使われていた材を買い取り、売る仕事。

資源の少ない時代、かつての日本の住宅にとって、

建築材のリユースは当たり前に行われていたということでしょう。

今回、我々が手作業で解体した江戸末期のお宅からは、

その時点でリユースされている材が至る所にありました(どれだけ昔の材?)。

昔から使われてきた材を受け取って家を建てたら、それを次の世代の資源として引き渡す。

まるで資源と歴史のリレーのように。そんな社会に生きていたら、

誰でも自然とモノを大事にしてしまうだろうな。。。そんなことを考えています。

「壊す」ではなく、「解く」日本文化

再利用のためには、解体の際に部材を壊さず取り外すことが重要です。

解体=必ずしも壊してゴミにすることではないのです。

壊すのではなく、ほどいて、またいずれ住まいとして再構築する。

木と木を組んで作り上げる、伝統的な民家建築だからこそ、

資源と歴史のリレーを可能としてくれるのだと考えています。

だからこそ私たち家族は、そのリレーの大前提となる、

この木組みの仕事を残さなければならないと思って仕事をしています。

解体=必ずしも壊してゴミにすることではないのです。

壊すのではなく、ほどいて、またいずれ住まいとして再構築する。

木と木を組んで作り上げる、伝統的な民家建築だからこそ、

資源と歴史のリレーを可能としてくれるのだと考えています。

だからこそ私たち家族は、そのリレーの大前提となる、

この木組みの仕事を残さなければならないと思って仕事をしています。

解体仕事中に、伊那から来てくれた大工の今枝さんがこんなことを言っていました。

「こういう仕事を続けていると、解体の時もどこをどうすれば簡単にほどけるか、何故かパッとひらめく」

そういう話を聞くにつけ、仕口や継ぎ手と呼ばれる日本の木組みの技術は、

いずれ解かれることを命題として誕生し、今日まで続いてきたのだと感じます。

一歩推測を進めるならば、作り→解き→作り、のサイクルの中で発展してきたのが

この技術なのかもしれません。「解き」とはつまり建築の解剖学ではないでしょうか。大げさな引き合いですが、ルネサンスならミケランジェロは美術のために、古代ギリシャならヒポクラテスは哲学のために、人体の解剖学を学び実践したといいます。それこそが自分の追求する理解の王道だと感じていたのかもしれません。

解き、目を養い、また作るというプロセスをその仕事サイクルに内包してきたのだとすれば、

我々が今日感じる古民家の美とは、

職人達と資源を巡る歴史のリレーが生み出した作品に他ならないのでは。

そんなことを考えました。

「こういう仕事を続けていると、解体の時もどこをどうすれば簡単にほどけるか、何故かパッとひらめく」

そういう話を聞くにつけ、仕口や継ぎ手と呼ばれる日本の木組みの技術は、

いずれ解かれることを命題として誕生し、今日まで続いてきたのだと感じます。

一歩推測を進めるならば、作り→解き→作り、のサイクルの中で発展してきたのが

この技術なのかもしれません。「解き」とはつまり建築の解剖学ではないでしょうか。大げさな引き合いですが、ルネサンスならミケランジェロは美術のために、古代ギリシャならヒポクラテスは哲学のために、人体の解剖学を学び実践したといいます。それこそが自分の追求する理解の王道だと感じていたのかもしれません。

解き、目を養い、また作るというプロセスをその仕事サイクルに内包してきたのだとすれば、

我々が今日感じる古民家の美とは、

職人達と資源を巡る歴史のリレーが生み出した作品に他ならないのでは。

そんなことを考えました。

古きをつなぐ

深ーーい明り取りの天窓は新築でも再現されています。

明るさを考え、今度は板張りではなく漆喰仕上げです。

明るさを考え、今度は板張りではなく漆喰仕上げです。

破損していた二枚のガラスはアクリル樹脂板に取り換えました。

桟が巧妙に仕組まれていてどこから外せばよいのか全然わからない状態でしたが、

結果的にはたった一本の桟を外すだけで、本体を切ったり傷つけることなくガラスを取り換えることが出来ました。

その一本を見つけ出した、建具屋さんの職人のカンすごいなと心底思いました。

桟が巧妙に仕組まれていてどこから外せばよいのか全然わからない状態でしたが、

結果的にはたった一本の桟を外すだけで、本体を切ったり傷つけることなくガラスを取り換えることが出来ました。

その一本を見つけ出した、建具屋さんの職人のカンすごいなと心底思いました。

床柱から、框へと姿を変えた山桜。美しい経年の美を、どこに使ってあげるか。

框には長さが足りないことに気づけば、継手をつくり新材と接合します。

出来上がりの一体性や、木目の連続性に気を配ります。

古材は削ってしまうと経年美が損なわれてしまうため、

新材の寸法に余裕を持たせたうえでカンナでけずり、

ちょうど古材と平な面でつながる場所で継手が一致するように気を配ります。

そこでは素材は、思い通りに加工できる単なる素材としては扱えません。

読むだけでも不十分で、自分の技術を素材に合わせて工夫する必要が出てきます。

この現場ではそんな場面が、

大工だけでなく建具屋の和南城さんにも左官の江原さんにも電気屋の木村さんにもありました。

皆さん各々の答えを置いていってくれました。

その場所であったかつての出来事、思い出は、

モノが消えれば同時に消えてしまうのかもしれません。

住まいのデザインは多分、絵画や音楽のように一生記憶に残されたり、

一瞬のうちに強烈な影響を与えてくれるものではありません。

しかし長い時間、住み手とともに存在する中で、

少しずつ家族や歴史の中でその意味合いを深めていくもののように思います。

大工や左官職人が出来るのは、その手助けなんだと思います。そんなことを考えさせられる現場でした。

框には長さが足りないことに気づけば、継手をつくり新材と接合します。

出来上がりの一体性や、木目の連続性に気を配ります。

古材は削ってしまうと経年美が損なわれてしまうため、

新材の寸法に余裕を持たせたうえでカンナでけずり、

ちょうど古材と平な面でつながる場所で継手が一致するように気を配ります。

そこでは素材は、思い通りに加工できる単なる素材としては扱えません。

読むだけでも不十分で、自分の技術を素材に合わせて工夫する必要が出てきます。

この現場ではそんな場面が、

大工だけでなく建具屋の和南城さんにも左官の江原さんにも電気屋の木村さんにもありました。

皆さん各々の答えを置いていってくれました。

その場所であったかつての出来事、思い出は、

モノが消えれば同時に消えてしまうのかもしれません。

住まいのデザインは多分、絵画や音楽のように一生記憶に残されたり、

一瞬のうちに強烈な影響を与えてくれるものではありません。

しかし長い時間、住み手とともに存在する中で、

少しずつ家族や歴史の中でその意味合いを深めていくもののように思います。

大工や左官職人が出来るのは、その手助けなんだと思います。そんなことを考えさせられる現場でした。